エレキギターの総合情報サイト

エレキギターの総合情報サイト

スケールとは、音を一定の規則に並べた「音階」のことです。ギターに限らず、あらゆる音楽はスケールを基盤にして作られています。メロディやギターソロはもちろん、即興演奏(アドリブ)でもスケールが道しるべとなります。例えば、ドレミファソラシドという並びは「Cメジャースケール」にあたり、これを覚えることで「どの音を弾けば心地よく響くか」が明確になります。

スケールを覚える最大の理由は、音楽的に「迷子にならない」ためです。コード進行やリズムに合わせて弾くとき、スケールを理解していれば「外れて不協和音になる」リスクを減らせます。また、同じスケールを使っても、弾く順序やリズムを変えるだけで多彩なフレーズが生まれることを理解すれば、表現の幅が一気に広がります。

スケールってどんなもの?それぞれどんな響きがするの?という人のために、ギター博士が様々なスケールを用いたギターソロを17本弾きました!キーは全てCで統一し、ベーストラックとドラムトラックは全て同じフレーズを採用。各スケールの雰囲気の違いが感じられるかと思います。

ギター博士が色々なギタースケールを弾いてみた!

次に紹介する動画は、異なるスケールをすべて同じ音階で弾いた演奏です。上で紹介した動画では各スケール毎に自由な演奏でしたが、次の動画では音階はすべて「I - II - III -IV - V - VI - VII - I - VII - VI - V - IV - VI - V - ...」と共通で、各スケール毎に固有のポジションを採用しているだけ。映像の背景とともに、スケールの音世界を感じてみてください。

1分間で色んなスケールの音世界を旅してみた!

「ドレミファソラシド」でおなじみのスケールがメジャースケールです。構成音は7音で、明るく安定感のある響きが特徴です。ポップスやロック、クラシックなど、ほぼすべてのジャンルで使われる音階であり、音楽理論の基礎として必ず覚えておきたいスケールです。

ギターでは、CメジャースケールやGメジャースケールから始めるのがおすすめです。まずは「ドレミ」を指板上で弾けるように練習し、曲やコード進行に合わせて音を選ぶ感覚を養いましょう。

ナチュラルマイナースケールは、メジャースケールに比べて暗く、哀愁漂う響きを持っています。構成音は「1・2・♭3・4・5・♭6・♭7」で、ロックバラードやメタル、映画音楽などでよく使われます。ギタリストが「悲しげ」「ドラマチック」なソロを弾くときによく登場します。

「ペンタ」とは「5」を意味し、ペンタトニックスケールは5つの音で構成されるシンプルなスケールです。マイナーペンタトニックとメジャーペンタトニックの2種類があり、ロックやブルース、ポップスなど幅広いジャンルで使われます。

特にAマイナーペンタは初心者の定番。5フレット基準の形を覚えるだけで多くのソロやリフが弾けるため、「最初に覚えるべきスケール」と言われます。

マイナーペンタトニックスケールの使い方・覚え方のコツ

メジャーペンタトニックスケールの使い方・覚え方のコツ

「色んなスケールがあって、何をやったらいいか分からない」という人は、まずはマイナーペンタトニックスケール(略してマイナーペンタ)からチャレンジしてみましょう。「マイナーペンタ」はロックなギターソロには欠かせないスケールで、スケールの構成音が少ないため初心者の人でも覚えるのが比較的簡単です。指板上のポジションを覚えるだけで、ギターソロっぽいフレーズが弾けるようになりますよ🎵

ドリアンスケールは、ナチュラルマイナースケールから6度の音が半音上がったスケールです。ジャムセッションやモードジャズに多用され、よりモダンでジャズっぽい響きが得られます。ロックでも少しおしゃれな響きを出したいときに効果的です。

フリジアンスケールは、ナチュラルマイナースケールから2度の音が半音下がったスケールです。独特のエキゾチックな雰囲気を持っていて、フラメンコ音楽やヘヴィメタルのソロ・リフなどでもよく使われます。

リディアンスケールは、メジャースケールから4度の音が半音上がったスケールです。映画音楽やフュージョン、プログレッシブロックなどでよく使われ、空間的で壮大な雰囲気を演出するのに最適です。通常のメジャースケールよりも緊張感が薄く、長く伸ばす音に適しているため、バラードやインストゥルメンタルのギターソロでも効果的です。

ミクソリディアンスケールは、メジャースケールから7度の音が半音下がったスケールです。メジャースケールよりも少しブルージーでロック寄りの響きを作り出し、メジャーの明るさとブルースの渋さを両立させることができます。

ナチュラルマイナースケールを基盤に、特定の音を変化させて表情を広げたのが「ハーモニックマイナー」と「メロディックマイナー」です。どちらもクラシカルな響きやモダンな雰囲気を作り出せるため、ロックやメタル、ジャズのソロで活用されます。

ハーモニックマイナースケールの使い方・ソロへの応用法

メロディックマイナースケールの使い方・ソロへの応用法

ホールトーンスケールは、すべての音の間隔が全音で並んでいる、「全音(Whole Tone)」だけで構成されたスケールです。半音の緊張や解決感がなく、独特の浮遊感や不思議な響きを持っています。初心者にとってはやや特殊なスケールですが、音をなぞるだけでも「普通のスケールにはない不思議さ」をすぐ体感できます。

ここまで紹介してきたスケールはギタリストにとっての基本ですが、実際にはまだまだ多くのスケールが存在します。特定のジャンルや独特な響きを出すために使われるものもあり、覚えれば覚えるほど音楽表現の幅は無限に広がっていきます。

初心者のうちはすべてを覚える必要はありませんが、「世の中にはこんなにたくさんのスケールがある」と知っておくだけでも視野が広がります。

膨大な量のスケールは、どうやって覚えてどうやって実践的に使っていくことができるのでしょうか。

まず思いつくのが、スケールをギターの指板上のポジションで覚えるという方法です。

Cマイナーペンタトニックスケールの指板上のポジション

ペンタトニックのように比較的シンプルなスケールであれば、指板上のポジションを感覚的に捉えることで、キーが変わっても応用できるでしょう。しかし音階が複雑なスケールになってくると、キーがCの指板上のポジションを覚えるだけでは、コードが変わった時に応用が効きません。

ケールは単なる音の配列ではない、スケールには響きがあり、それを感じられるようになる練習をおこないましょう。それが「ルートから始めてルートで終わる練習」です。

例えばCメジャースケールだと「ドレミファソラシドー」や「ドシラソファミレドー」のように、ルート(ド)から初めてルートで終わるように弾く。他のスケールでも音域を拡張した場合でも同様で、最初と最後をルートにするとスケールの響きをしっかりと感じることができます。

音程は、5線譜の仕組みを理解してはじめて理解できます。例えば下の図はCメジャースケールの5線譜表記です。

Cメジャースケールの5線譜表記

次にCミクソリディアンスケールの5線譜を見てみましょう。

Cミクソリディアンスケールの5線譜表記

比べてみると、2つのスケールにほとんど違いがないことがわかります。Cミクソリディアンスケールは、Cメジャースケールの7番目の音(シの音 = B)をフラットさせただけの音階なのです。

同様に、CリディアンスケールはCメジャースケールの4番目の音(ファ = F)をシャープさせただけということが理解できます。

このように、5線譜で各スケールを理解することでスケールそれぞれの違いが明確になります。様々なスケールを比較することで、各スケールの鍵を握る音を理解することができるため、スケールをより効果的に使いこなすことができるようになるでしょう。

というように、コードが変わっても「度数で覚える」ことによって、スケールを体系的に捉えることが可能になります。度数については以下のページで詳しく解説しています。

たくさんあるようにみえるスケールですが、ルートから3番目の音が「長3度(M3)」か「短3度(m3)」か、メジャーかマイナーで分類すると、少し整理することができます。

スケールは、ギターソロやアドリブに挑戦するうえで欠かせない基礎知識です。しかし大切なのは、覚えたスケールを「ただの形」として終わらせず、実際の音楽の中で活かしていくことです。スケールを上下に往復するだけでは練習にとどまってしまうため、短いフレーズを作ってみたり、バッキングに合わせて即興で弾いてみたりすることが次の成長につながります。

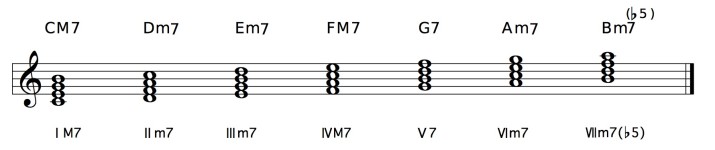

4和音のメジャーダイアトニック・コード

4和音のメジャーダイアトニック・コード

スケールをより深く理解するためには、ダイアトニック・コードの知識が不可欠です。ダイアトニック・コードとは、スケールの音だけを使って構成されるコード群のことで、「このコード進行にはこのスケールが合う」という仕組みを学ぶ上で重要な役割を果たします。スケールとコードの関係を理解することで、演奏の自由度は飛躍的に高まります。是非チャレンジしてみてください。

関連記事:

ダイアトニック・コードの基本を理解する

音楽理論・音楽論 の 売れ筋ランキングを…

Aアマゾンで探す

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com