エレキギターの総合情報サイト

エレキギターの総合情報サイト

理論書などでよく聞く「ツーファイブワン」ってどんな進行でしょう?ローマ数字では「Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ」と書きます。こう書くと、ダイアトニックコードについて理解している人はピンとくるかもしれませんね。Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ(ツーファイブワン)は非常に良く使われる進行なので、各コードにおけるテンション・ノートやスケールなども覚えておくと伴奏やアドリブの際にも応用できるようになります。

メジャー/マイナーそれぞれのダイアトニックコードについては以下のページを参照して下さい。

メジャー・ダイアトニック・コード

マイナー・キーにおける固有和音

key=Cのメジャー・ダイアトニックコード

key=Cのメジャー・ダイアトニックコード

Ⅱm7 – Ⅴ7 – Ⅰ(M7or6)

の進行を指します。

key=Cマイナーの Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ

key=Cマイナーの Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ

Ⅱm7(b5) – Ⅴ7 – Ⅰm(7 or 6)

の進行を指します。

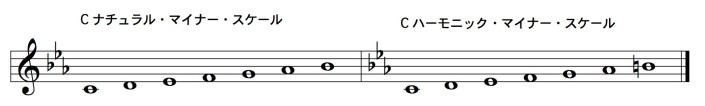

マイナー・キーではひとつのスケールで考えることはできない

マイナー・キーでは Ⅴ をルートとするコードとして Ⅴm7 もあります。 Ⅴm7 は Ⅰm へ進行することもありますが Ⅴ7 のようにトライトーンを持っていません。そのため「Ⅰmへ進行しよう」というコードの持つ意味が薄くなります。 実際 Ⅴm7 から Ⅰm への進行は Ⅴ7 からの進行ほど使用頻度が多くありません。 またマイナー・キーの Ⅱ である Ⅱm7(b5) から Ⅴm7 への進行はほとんどありません。 Ⅴm7 から Ⅰm へ進行する場合の SDm は Ⅳm7 か bⅥM7 しか使われません。

そのため「Ⅰm への進行を予感させる進行」としてのⅡ-Ⅴとしては Ⅴ7 を使います。 ハーモニック・マイナー・スケール上にできる Ⅴ7 は、マイナー・キーでもメジャー・キーと同じ Ⅴ7 を使えるように、ナチュラル・マイナーを少し変化させたスケールです。

メジャー・キーで考えてみましょう。

上記2つはいずれも Ⅰ(M7 or 6) へ進行しようとするコード進行ですが、Ⅳ – Ⅴ は他のコード(たとえば Ⅵm 等)に進行する事も多く、 Ⅰ コードへ進行を予感させる進行とは言い切れません。

key=Cでの Ⅳ – Ⅴ – Ⅰ、Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ 比較

key=Cでの Ⅳ – Ⅴ – Ⅰ、Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ 比較

Ⅱ- Ⅴ進行はルート音が完全4度上行の連続となり、さらに完全4度上のコードであるⅠコードへ進行することがⅣ – Ⅴよりも

多いため、「強くⅠコードへの進行を予感させる進行」として一般的にⅡ- Ⅴと言います。

key=C:指板上での Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ のルートの動き

key=C:指板上での Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ のルートの動き

これはマイナー・キーにおいても同様です。

メジャー・キー、マイナー・キーそれぞれで

Ⅰ コード(メジャー・キーの場合はⅠメジャー・ⅠM7・Ⅰ6など、マイナー・キーの場合はⅠマイナー、Ⅰm7、Ⅰm6など)へ進む形

のことをケーデンス(終止形)といいます。

ケーデンスには

メジャー・キーの場合

マイナー・キーでは

のそれぞれ3つがあります。

(これに加えてノン・ダイアトニック・コードを使ったケーデンスもあります。)

メジャー・キーでの SD=D=T ケーデンスには

の2つがあります。

key=Cの場合、

SD = FM7、D = G7、T = CM7

ですね。

key=Cでの SD=D=T ケーデンス

key=Cでの SD=D=T ケーデンス

Ⅳ6 は Ⅱm7 と構成音が同じ、ということも覚えておくと良いでしょう!

同様に Ⅰ6 コードは Ⅵm7 と同じもの、になります。

Ⅳ6 は Ⅱm7 と/Ⅰ6 は Ⅵm7 と、構成音が同じ!

Ⅳ6 は Ⅱm7 と/Ⅰ6 は Ⅵm7 と、構成音が同じ!

マイナー・キーでの SDm-D-Tm ケーデンスには

の4つがあります。

key=Cmでの SDm=D=Tm ケーデンス

key=Cmでの SDm=D=Tm ケーデンス

マイナー・キーの Ⅳm6 は Ⅱm7(b5) と構成音が同じになります。

Ⅰm6 は Ⅵm7(b5) コードと同じものです。

Ⅳm6 は Ⅱm7(b5) と/Ⅰm6 は Ⅵm7(b5) と、構成音が同じ!

Ⅳm6 は Ⅱm7(b5) と/Ⅰm6 は Ⅵm7(b5) と、構成音が同じ!

それぞれ異なるのはルート音なのでベースがどの音を弾いているか?でコードネームが変わります。

こういった関係のコードはいくつかあります。

それぞれ系統立てて覚えるようにしていくとコードをアレンジしたりする際に便利です。

○の付いた音がテンション・ノート、×はアボイド・ノート

○の付いた音がテンション・ノート、×はアボイド・ノート

○の付いた音がテンション・ノート、×はアボイド・ノート

○の付いた音がテンション・ノート、×はアボイド・ノート

メジャー・キーでもマイナー・キーの Ⅱ- Ⅴ(Ⅱm7(b5) – Ⅴ7) 進行を使ったり、その逆もあります。

これは Ⅴ7 はどちらのキーでも同じコードになるためです。

ですが、メジャー・キーの Ⅴ7 とマイナー・キーの Ⅴ7 ではスケールが異なるのでそこから出てくるテンション・ノートも異なります。

Ⅴ7ではメジャー・キー/マイナー・キーの違いもありますが、いろいろなスケールが使えます。

スケールによってテンション・ノートが変わってくるので、スケールとテンション・ノートを組み合わせて覚えてください。

key=Cの時に、Ⅴ7で使えるスケールを紹介していきます。

リディアンフラットセブンス(b7th)スケールは、完全5度上のメロディックマイナースケールと同じものです。

オルタード・スケールにはコードの5度の音が含まれていません。

完全5度を入れると増4度、完全5度、短6度と半音が連続してしまうためです。

スケールとして含まれない、というだけなので弾いても問題ありません。

※オルタード・スケールとコンビネーション・オブ・ディミニッシュにおける 増2度 の音は 短3度 で表記しても構いません。

他の音は理論上は異名同音での表記は間違ったもの、とされています。

コンビネーションオブディミニッシュスケールは半音と全音を交互に並べてできているスケールです。

全音ー半音の順で重なるスケールも同じ名前で呼ばれることもあります。

※コンビネーションオブディミニッシュスケールには b9th のような暗い響きのするテンションと 13th のような明るいテンションとが同時に現れます。

ホールトーンスケールは全音づつ音を重ねたスケールです。

この中に現れる 増5度 はオルタード・スケール等に現れる 短6度(b13th) と同じ音です、オルタードの場合はスケール内に 完全5度 は入っていませんが、コード内にはあるので使用してもかまいません。ですがホールトーン・スケールでは 5度 の音が 増5度 に変化しているので表記が異なります。

※マイナー・キーの Ⅴ7 ではミクソリディアン・スケールのような 9th が現れるスケールはあまり使われません。

ナチュラル・テンションとオルタード・テンション

テンション名として#とbがつかない9thと13thをナチュラル・テンションといいます。 それに対し、b9th、#9th、#11th、b13thの4つをオルタード・テンションと言います。

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com